在鲁中博山盆地的群山环抱中,窑火已燃烧了千年。这里蕴藏着中国最古老的玻璃基因——石英砂与煤炭的碰撞,熔铸出一部流光溢彩的工艺史诗。从唐代"琉璃之乡"的记载,到清代宫廷"玻璃局"的精工技艺传承,博山玻璃匠人用双手将熔融玻璃液,塑成承载文化与生活的艺术品。宋承钰的名字,如同炉火中最亮的那一簇光芒,照亮了传统技艺与时代共振的传奇。

炉火初燃:博山玻璃基因与少年志向

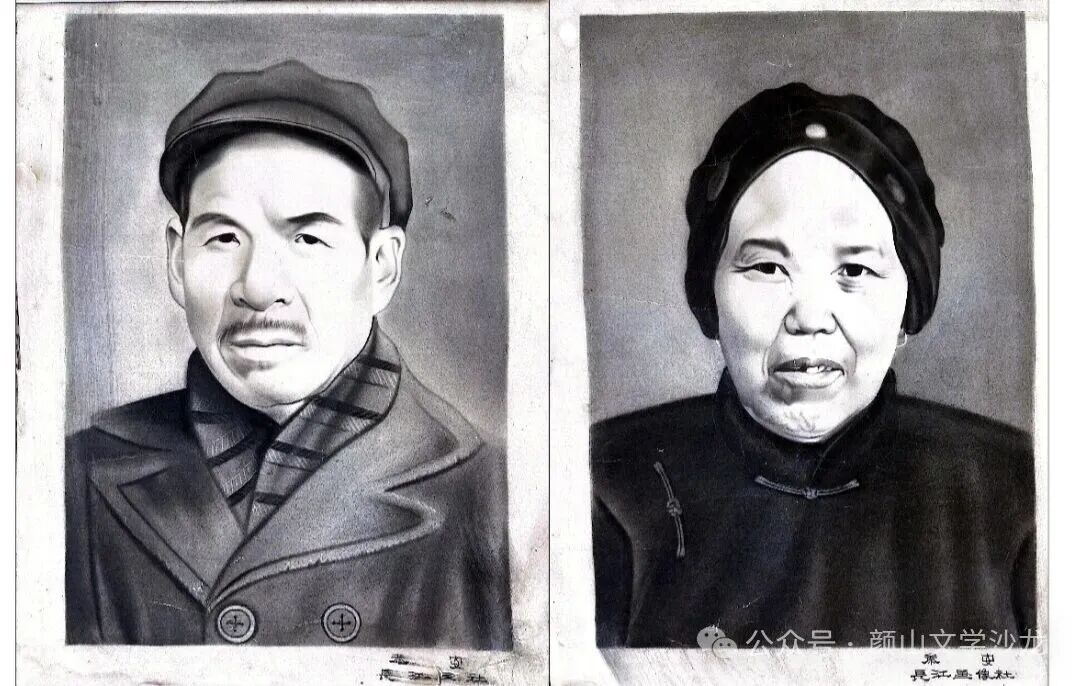

宋承钰夫妇肖像

宋承钰,字崑山(寓"昆山得玉"之意),1892年10月出生于博山区东域城村的一隅普通农舍。自幼,他便聆听村中老人讲博山玻璃的辉煌过往:村外山坳藏着取之不尽的石英砂,地下蕴藏着如黑金般珍贵的煤炭,用耐火土烧制的窑炉,能扛住上千度高温。唐代文献里,这儿是"琉璃之乡";清代时,宫廷"玻璃局"设于此地,专供套料、内画等精工器物;家家户户的玻璃作坊如雨后春笋,吹制的灯罩薄得透光,比欧洲平板玻璃早六个世纪。这些故事像风里的火苗,在少年宋承钰心里晃了二十多年。

1919年春天,二十七岁的宋承钰再也按捺不住心中的渴望,毅然背起行囊奔赴天津——那里有博山玻璃匠人梦寐以求的技艺殿堂。

津门淬炼:五年熔炉铸技艺

二十世纪初的天津,是中国北方工业与商贸中心,玻璃制造业在传统手工业与现代技术交融中蓬勃发展。在这座历史悠久的文化名城,以传统手工业为主的玻璃料器业,"大铁杆吹制技艺"是当时玻璃器皿生产的代表性工艺。初入天津玻璃作坊区,宋承钰被眼前的景象深深震撼:几座熔炉吐着蓝紫色火舌,空气被烤得发烫。师傅递来铁钳,语重心长:"每天要站足十来个钟头,记住上百种玻璃配方的颜色和熔点——手稳比嘴快重要,心静才能手稳。"

头三年,宋承钰如干涸的海绵般拼命汲取:观察火焰由蓝转紫判断炉温,用镊子夹起细如发丝的玻璃丝,在灯罩上勾勒出第一片荷叶的脉络;钻研"大铁杆吹筒"——一根约1.5米长的中空铁管,一端蘸取熔融玻璃料,另一端吹气塑形,需两人配合转、剪、塑,看似粗重实则极讲默契。"要是能把这粗家伙和精细技艺结合,或许能出点新花样。"他暗自琢磨。五年间,他坚持早起晚睡,勤学苦练,不仅摸透了吹制技术的门道,熟练掌握了"大铁杆吹筒"工艺的操作技巧,还默默记下几十种矿物原料配方,为日后发展奠定了坚实基础。

黑头封神:博山玻璃界的传奇巨匠

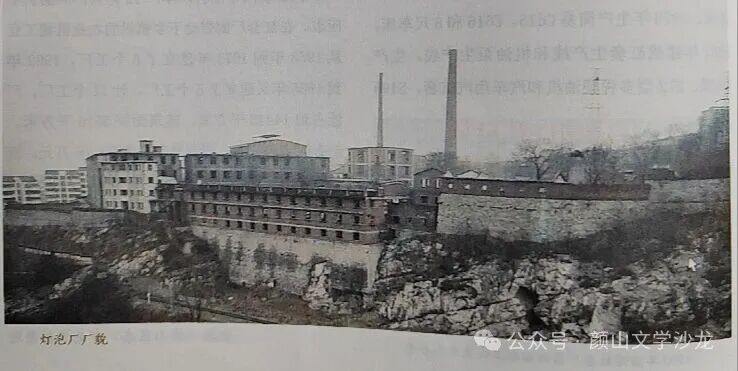

博山灯泡厂全景图

1923年秋,学有所成的宋承钰带着绝活与产品配方回到博山,正是其学以致用、大显身手的时机。彼时,博山玻璃行业素有"红头""黑头"之说:"杂货炉"以生产小型日用玻璃见长,代表人物李家窑村的徐月和被尊为"红头";"水火炉"专攻大型器皿,宋承钰凭借精湛技艺与改良创新,理所当然被推崇为"黑头"巨匠。两人并称博山玻璃料器行业双峰,而宋承钰的"黑头"之名,更因他独一无二的荷叶灯绝活而愈发响亮。

他改良的荷叶灯,灯壁薄如蝉翼,叶缘自然卷曲成波浪形,最妙的是隐形气孔——吹制时需如对待新生儿般轻柔呼气,稍重一分气孔就堵,稍轻一分荷叶又软塌。正是凭借这身拿手的绝活和看家本领,宋承钰成了博山玻璃料器界的"香饽饽":鸿盛昌、庆和炉、同利炉、合祥炉、八陡玻璃坊,甚至梁山的玻璃厂,但凡有难题,坊主便亲自登门聘请。这位身高1.83米、浓眉大眼、气宇轩昂的大匠人,总能带来意想不到的技艺突破。为了争抢他,坊主们专门在作坊配备太师椅和工作台——他坐在那儿,手拿钳子和剪子,等徒弟将玻璃料吹到一定火候,便精准剪开一道口子,夹住玻璃料捏出造型,再由工匠完成后边工序。每逢夜间炉温关键时,若非需他到现场,常有小伙计挑着灯笼登门去迎请。

福门桥荷花灯

1959年,新中国成立十周年之际,博山区为庆祝这一盛事,专门成立了大型灯展筹备工作小组,特别邀请67岁的宋承钰与博山琉璃料器生产合作社(博山美术琉璃厂前身)的毕德长、毕德禹等能工巧匠,共同担当制作大型荷花灯群的重任。

孝妇河福门桥凉亭

在孝妇河福门桥河畔,他们闸起50余米长的河坝,精心布置灯展场景——河的东西两面各搭建了一个古典式的六角凉亭,亭内摆放着各色鲜花,与河畔的荷叶灯群形成巧妙呼应。宋承钰设计制作的荷叶灯群与毕氏兄弟精制的琉璃莲花、莲蓬、小青蛙相映成趣,共同构成一幅生动的夏日图景。河心那盏直径约60公分的巨型荷叶灯尤为引人注目,九片玻璃荷叶与琉璃莲花、莲蓬子、小青蛙鲜活灵动,灯光透过翡翠般的灯壁投下水波纹路,微风拂过,荷叶轻颤,仿佛将大明湖的盛夏夜搬到了博山。凉亭内的鲜花与灯群的灵动造型彼此映衬,灯光映照下,鲜花更显娇艳,灯群愈发鲜活,共同绘就一幅和谐的夏夜画卷。百姓围得里三层外三层,赞不绝口:"太美了!"这道集灯艺、自然与人文于一体的靓丽风景线,不仅成为国庆十周年庆典的重要标志,更成为宋承钰技艺巅峰的生动见证。

风雨飘摇:乱世坚守与技艺重生

上世纪三十年代末,北海银行发行的"北海币"成为山东革命根据地流通的主币之一。宋承钰将半生积蓄换成一捆捆北海币藏于陶罐。货币改革后,这些纸币一夜之间成为非流通币。望着摊煎饼炉中燃烧的灰烬,这位炉火前从不皱眉的匠人第一次流下眼泪。外甥和外孙女们围在旁,看灰烬飘满院,像极了旧时代的碎片。他伸手接住一片余烬,轻声对孩子们说:"纸钞烧得尽,手艺是烧不尽的。只要手艺在,咱的根就在。"

但他没有气馁——1952年5月,九家生产玻璃料器的手工业作坊联合成立"博山玻璃料器生产合作社",他成为首选的核心技术人才。白天,他蹲在熔炉旁手把手教授年轻工匠控火、吹制等技巧;夜晚,他精心谋划合作社的产品技术改进提升方案。1957年,经淄博市人民委员会批准,合作社实行公私合营并转为地方国营,更名为"山东博山北岭玻璃厂"(后成为山东博山灯泡厂的前身)。为让他领衔技术工作,厂里拟评定他为当时最高的七级工,但一向淡泊名利、谦逊低调的宋承钰,却因担心自己年龄偏高难以胜任全面性技术工作,坚持请求定为六级工:"要撑起新工厂,靠的是技艺传承,不是虚名。我年纪大了,眼睛不如年轻人亮,手也不如年轻人稳,高级工的名头该留给能挑大梁的年轻人。"——这番质朴的话语,既道出了一位老匠人对技艺传承的赤诚,也映照出那个年代实干者"功成不必在我"的胸襟。

匠心永传:外姓弟子与百年技艺之光

在博山玻璃炉火百年不熄的传承史中,宋承钰的故事如同一束穿透时光的光,照亮了手工技艺与时代共生的密码。从清代宫廷套料玻璃的精致,到民国半机械化的探索,博山玻璃业始终以手工制作为核心驱动力——而宋承钰的荷叶灯绝活,正是这一传统的鲜活注脚。

玻璃制作,从熔制、成型到退火,每一道环节皆藏玄机,更需极致匠心。在玻璃炉旁,宋承钰将荷叶灯罩翻边等核心技艺毫无保留地传给外姓弟子乔海亭、李庆勇。据当年十四岁便跟随他学徒的冯乃禄回忆,师父教火候时曾说:"火是活的,急不得,慢不得,得跟着它的性子走。"乔海亭第一次翻边成功时,宋承钰拍着他肩笑:"看,这手艺传下去了。"李庆勇也较为完整地掌握了关键技术,冯乃禄则在多年实践中,将师父的技艺与现代工艺结合,为博山玻璃业注入新活力。每当徒弟完成从玻璃炉蘸料、吹泡、成型等一系列工序,达到产品完美要求时,才深悟到师父的话:"玻璃跟人一样,得有魂。"——那魂,是熔制时的耐心,成型时的巧劲,退火时的细腻,更是匠人对技艺的敬畏。

炉火不灭,匠心长存。宋承钰的一生,是与炉火相伴的一生。从博山少年到津门学徒,从"黑头"巨匠到技术传承人,他始终以匠心守护着玻璃技艺的火种。他的荷叶灯不仅照亮了博山的夜晚,更成为传统工艺与现代文明对话的桥梁。如今,博山的炉火依然燃烧,宋承钰的技艺虽未传于子女,却在外姓弟子手中延续。在工业化浪潮中,博山玻璃匠人用双手证明,传统工艺之魂从未熄灭,它藏在每一道火痕里,融在每一滴玻璃液中,等待着与新时代共鸣。

家风流芳:厚德律家与后辈奋斗之光

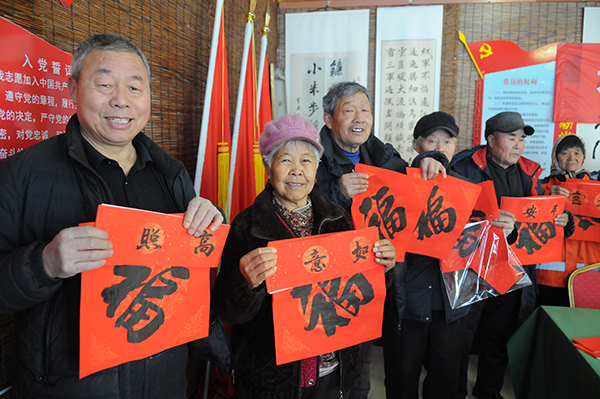

宋承钰夫妇与家人合影

宋承钰夫妇一生淳朴善良、勤俭持家,一贯以身作则,将“厚德传家”奉为立家之本。他们真诚待人,在各自身份中勤恳尽责,于家庭中树立起宽厚谦和、踏实肯干的典范。宋承钰以技艺报效国家,妻子则以勤勉经营家庭,二人彼此扶持、相辅相成,共同传承着质朴温暖的家风。

宋承钰三个女儿

他们养育了两子三女,家族开枝散叶,又添两个孙子、五个孙女、九个外孙和九个外孙女。整个大家庭和睦向善、积极向上,秉持“勤俭持家、厚德致远”的家训,将品德与坚守化作最珍贵的财富,深深影响着后代的成长与人生选择。

后辈恪守根本,赓续家风。无论是在党政机关、企事业单位,还是从事各行各业,他们都以先人为范,发扬勤勉敬业的态度、务实笃行的作风,勤奋努力、默默奉献。虽岗位不同,却都认真尽责;虽成就各异,却都奋发有为。在各自的岗位上不断取得新的成就,实现了个人与事业的共同进步,形成了德业相继、代有建树的良好传统。

宋承钰夫妇所留下的,不仅是血脉的绵延,更是一种精神的灯塔。他们以德育人、以行引路的家风,必将持续照亮后世;他们的家国情怀与厚德智慧,也定会福泽绵长,成为这个大家庭不断向前、永不熄灭的明灯!

2025年8月30日,宋承钰之孙宋爱德(右)、外甥刘连富(左),一同探视并专访冯乃禄老先生(中)时合影。

本文由宋承钰之孙宋道昌、宋爱德谨撰,以致敬与追思祖父为博山玻璃料器行业所作出的较大历史贡献,并感念其对家族后辈的殷殷恩泽与深远影响。

文中部分内容承蒙早年随祖父学习工作的冯乃禄老先生所提供的珍贵回忆,其详实的记述为还原祖父技艺传承之脉络与日常生活细节提供了重要依据,特此向冯老先生致以诚挚的谢意。同时,还要衷心感谢《博山老街》主编、原华成集团总工程师刘连贵先生,感谢他对撰写此文所给予的倡引与悉心指导!