2015年,南昌市新建区大塘坪乡一个名叫墩墩山的名不见经传的小地方震惊了海内外,出土的海量文物可以用“五色炫曜”来形容,同时也让一个被废黜的西汉皇帝——刘贺进入人们的视野,为普通老百姓所街谈巷议,也再一次成为学术界的热点,掀起了一场“海昏侯热”。墩墩山及附近地区埋葬的正是西汉第一代海昏侯刘贺及其家族成员。刘贺从昌邑王到皇帝,在位二十七天而被废为庶人,后被封为海昏侯,短短34年的传奇人生就是有这样的魔力。

南昌汉代海昏侯国遗址 来源:南昌汉代海昏侯国遗址管理局

除了让人眼花缭乱的黄金、青铜器、漆器、铜钱、玉器、乐器以外,最令学术界感到兴奋的是,海昏侯墓中出土了5200余枚简牍,有学者断言,这些简牍文献有无可估量的学术意义。经初步释读,其中涉及大量先秦和西汉时期的文献,如《论语》《春秋》《礼记》《孝经》《悼亡赋》《五色食胜》等,有的早已亡佚,而出土的这些文献多是儒学文献,见证了西汉时期齐鲁之学的发展与兴盛。因为刘贺和他的海昏侯国特殊的遭遇造就了二千多年后一场考古盛宴,也为中国学术研究带来了重大的机遇。

南昌汉代海昏侯国遗址博物馆中展出的金饼 来源:南昌汉代海昏侯国遗址管理局

刘贺是汉武帝的孙子,他与齐鲁之学的渊源始自其父第一代昌邑王——昌邑哀王刘髆。刘髆是汉武帝最为宠幸的妃子李夫人所生,在李夫人临终之际,以刘髆和娘家兄弟托付给汉武帝。天汉四年(前97年),刘髆受封为昌邑王。昌邑国在今山东巨野县一带,在西汉时期,这一带是有名的富饶肥沃的地方。作为汉武帝的爱子,受封于此,也可看出武帝对其宠爱的程度。昌邑国,在先秦时期,一度是齐国的疆域,也可看做是齐地的一部分。《史记·三王世家》记载:“关东之国无大于齐者。齐东负海而城郭大,古时独临菑中十万户,天下膏腴地莫盛于齐者矣。”汉武帝时,司马迁在作《史记·货殖列传》说:“齐带山海,膏壤千里。”这样的地方确实“此非天子亲弟爱子不得王此。”(《史记·齐悼惠王世家》)汉武帝曾封其次子刘闳为齐王,但刘闳享国不久,无子而国除。刘髆的昌邑国虽然比不上齐国,但比其兄刘旦(燕王)和刘胥(广陵王)来说,要好得很多,因为这个地方靠近定陶。定陶是战国秦汉时一个重要的商贸中心,《史记·货殖列传》说:“陶,天下之中,诸侯四通,货物所交易也。”经济地理位置十分重要,是齐、秦、楚、魏等大国都想得到这个地方。齐、鲁之地,不仅在先秦时期是著名的学术文化中心,诸子百家之学多诞生于此。西汉之时,五经之学立为官学,五经之传授又多传自齐鲁之学者,齐鲁之学可谓当世显学。昌邑地近定陶,可谓占尽地利,而且处于齐、鲁之交壤地,自刘髆受封,便与齐鲁之学结下不解之缘。

昌邑王刘髆受封之时,武帝亲自为其选择了以《齐诗》《尚书》传授为重的夏侯始昌为其太傅。《汉书·武五子传·刘髆》记载:“夏侯始昌,鲁人也,以《齐诗》《尚书》教授……时昌邑王以少子爱,上为选师,始昌为太傅”。选择夏侯始昌正体现了武帝对刘髆的钟爱之情。夏侯始昌在刘髆为王之时,一定也将《齐诗》《尚书》传授给了刘髆。可惜刘髆命不久长,后元元年(前88年),为王九年而薨,刘髆年仅五六岁的独子刘贺继承王位,成为第二代昌邑王。刘贺在昌邑为王十三年,元平元年(前74年),汉昭帝驾崩,因无嗣,辅政大臣霍光迎刘贺到长安,为汉昭帝后,为汉昭帝主丧,即皇帝位。然而,二十七天后,霍光以刘贺“行淫乱”、“行昏乱,恐危社稷”为由,废黜其帝位,贬为庶人,令归昌邑国。而此时的昌邑国也被废除,改为山阳郡,刘贺被幽禁故昌邑国王宫十年之后,元康三年(前63年),汉宣帝封刘贺为海昏侯,神爵三年(前59年),刘贺死于海昏,并葬于此。因为刘贺曾为帝,且“行淫乱”,刘贺之子没有承袭他的爵位。直到十三年后的公元前46年,汉元帝才封刘贺之子刘代宗为海昏侯。从刘髆和刘贺的经历看,父子在昌邑国度过了一生大多数的时间,特别是刘贺近三十年的时间是在昌邑度过的,可谓生于斯,长于斯,而在海昏的时间仅有四年左右的时间,对昌邑国有深厚的感情。刘贺在海昏侯国营建的都城也叫“昌邑城”,今南昌仍有昌邑乡。南昌有个叫“慨口”的地方,传说因刘贺常在此遥望故国感慨而得名。从海昏侯墓中出土的大量漆器上也可看到很多带有“昌邑”的铭文,足见刘贺在南迁就封海昏侯国时,将原昌邑国的物品大多带到了南方,其中就有大量的简牍文献。刘贺虽然被封为列侯,但被剥夺了皇室子弟应有的入朝朝聘的权力,“贺嚣顽放废之人,不宜得奉宗庙朝聘之礼。”(《汉书·武五子传》)因为“死不为置后”(子孙不能袭爵),所以刘贺生前所使用的有诸侯王、列侯等级的物品尽数做了陪葬,这也是海昏侯墓中海量文物出土的重要原因。

“昌邑食官”青铜鋗 来源:南昌汉代海昏侯国遗址博物馆

海昏侯墓中出土文物,应多数来自遥远的昌邑国,而非在南昌本地制造。刘贺所受王国辅弼大臣的教育,也止步于即帝位之前,也就是说仅在昌邑国时期,被废之后幽囚于昌邑故宫,丧失了与外界联络的机会。刘贺被废之时,昌邑群臣二百余人被霍光以“无辅导之谊,陷王于恶”为由被诛杀,只有郎中令龚遂、中尉王吉、王师王式三人幸免于难,在刘贺废归昌邑后,此三人并没有跟随回到昌邑,而是另谋出路。从中可以推知,海昏侯墓出土的大量简牍文献,应与昌邑国时期的负有辅弼职责且有深厚经学功底的大臣有关。如“以明经为官”的昌邑国郎中令龚遂,“通五经”、“举贤良为昌邑中尉”的昌邑国中尉王吉。

昌邑中尉王吉,字子阳,琅琊皋虞人,据《汉书·艺文志》记载:“汉兴,(《论语》)有齐鲁之说。传齐《论》者,昌邑中尉王吉……唯王阳名家。”王阳即王吉。《汉书·王吉传》也记载:“吉通五经,能为《驺氏春秋》,以《诗》《论语》教授。”王吉并非只通《论语》,同时也通晓《春秋》和《诗经》。《汉书》记载,刘贺虽然“不好书术而好逸游”,但并非颟顸之人,仍非常敬重王吉等辅弼大臣(“王贺虽不遵道,然犹知敬礼吉”),赐予钱财礼物。海昏侯墓中出土了500余枚《论语》类竹简,在一支简的背面发现了篇题“智道”,而且简本与传世本在文字上多有不同,且有一些不见于今文的佚文。据传世文献可知,《论语》的传授有齐、鲁、古文之别,《齐论语》22篇,较《鲁论语》多《问王》和《知道》两篇,《古文论语》21篇,篇次与齐、鲁不同,也无《问王》和《知道》两篇。西汉末年,安昌侯张禹先后学习了《齐论》和《鲁论》,将两个本子融合为一,号为“张侯论”,东汉末年以后,《齐论》和《古文论语》逐渐失传。《智道》即《知道》,从中可以推知,海昏侯墓出土简本《论语》应是失传已久的《齐论语》,很可能源自于时任昌邑中尉的王吉。《王吉传》记载:“吉数谏争,甚得辅弼之义。”《论语》在汉代处于比五经略低的地位,但也是汉代皇室和士人的必读书之一,汉宣帝也曾“师受《诗》、《论语》、《孝经》”。可以说,在王吉的辅佐下,昌邑王宫藏书中有《齐论语》是应有之义。《齐论语》简文的出土,也见证了《齐论语》在王公贵族中的传授。

海昏《齐论》简《雍也》 来源:南昌汉代海昏侯国遗址博物馆

昌邑王师(太傅)王式是西汉《诗经》学的重要传授者,《汉书·儒林传》:“臣(王式)以《诗》三百五篇朝夕授王。至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。臣以三百五篇谏,是以亡(无)谏书。”在王式看来,讲授《诗经》是其劝谏的重要方式。郎中令龚遂也曾向刘贺进谏:“大王诵《诗》三百五篇,人事浃,王道备。”他认为《诗经》是学习“王道”、“人事”的重要典籍。海昏侯墓中出土了1200余枚《诗经》竹简,是目前考古发现存书数量最多的西汉《诗经》文本。从篇目数量上看,简本与今本一致,但在章节数上有较大差距,篇题也与今本有所不同,简本并不是传世的毛诗。《诗经》学是西汉时的显学,先后有齐、鲁、韩三家被立为官学,毛诗则长期在民间传授。东汉末年,经学大师郑玄为毛诗作笺,毛诗成为正宗,三家诗则逐渐失传。从昌邑王刘髆刘贺父子接受的教育来看,这些简文《诗经》既有可能是《齐诗》,也有可能是《鲁诗》。目前简文尚未全部释读,还无法下结论。刘髆的太傅夏侯始昌“以《齐诗》《尚书》传授”,而刘贺之师王式则是受学于申公一脉的的《鲁诗》,而在昌邑国负有辅弼职责的中尉王吉“兼通五经”,其学可能也是《齐诗》。在刘贺被废黜后即位的汉宣帝刘询,《汉书·宣帝纪》记载:“受《诗》于东海澓中翁”,据考证,宣帝所学也是《齐诗》。可见,当时《齐诗》在上层和民间的传授中占据了重要的地位。

在海昏侯墓中还出土了200余枚《春秋》类竹简,但大多模糊不清,无法辨识。从可释读的简文来看,有部分内容仅见于《春秋公羊传》,但又在文字上与今本《公羊传》存较大差异。《汉书·儒林传》记载:“上因尊《公羊》家,诏太子受《公羊春秋》,由是《公羊》大兴。” 《春秋公羊传》传自战国时齐人公羊高(受学于孔子弟子子夏),汉武帝推崇《春秋公羊传》,让太子刘据学习,向汉武帝进谏“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒也是治《春秋公羊传》的大家,而且齐人公孙弘(受学于齐人胡母生)因为治《春秋公羊传》而拜相封侯,“天下学士靡然向风矣。”这也让《春秋公羊传》成为当世显学,在《春秋左氏传》出现之前和之后很长一段时间,《春秋公羊传》一直在《春秋》的传授中占据主导地位。海昏侯墓中出土简本《春秋》,虽与今本《公羊传》有所不同,但有可能是《公羊传》简略抄本,方便传授使用。另有一种可能,简本为昌邑中尉王吉所传授的《驺氏春秋》。《史记·十二诸侯年表序》:“铎椒为楚威王傅,为王不能尽观《春秋》,采取成败,卒四十章,为《铎氏微》。”对《春秋》进行摘抄另行编排,这是自战国以来经常有的事情。《驺氏春秋》早已亡佚,不见传本,但不排除简本为王吉所传这种可能性。

《汉书·霍光传》记载,刘贺在被废之时,曾引用《孝经》对霍光说:“闻天子有争臣七人,虽无道不失天下。”有的学者据此认为,刘贺并非不学无术,有一定的经学基础。海昏侯墓中出土了600余枚《孝经》竹简,这也是迄今出土数量最大的《孝经》简文,无疑佐证了刘贺师受《孝经》的来源。《孝经》的传授与西汉时代的整体学术环境有关。汉代以孝治国,《孝经》在西汉时期也是必学的典籍之一,得到上层的高度重视。汉武帝时,将《孝经》作为对太子、诸王进行教化的重要内容。汉昭帝曾下诏说:“朕以眇身获保宗庙。战战栗栗,夙兴夜寐,修古帝王之事,通《保傅传》、《孝经》、《论语》、《尚书》。”汉宣帝也曾师受《孝经》,将《孝经》的传授推广到地方各级学校。据《史记》记载,《孝经》为孔子的弟子曾子所作,在汉代,《孝经》也有今古文之别,古文《孝经》相传汉武帝时坏孔壁所出,用先秦古文字写成,而今文《孝经》则是经刘向校定书籍,比照古文《孝经》用汉隶写成,这也是传世本。海昏侯墓中出土简本《孝经》应是古文《孝经》,但传授者为何人,则不得而知,应为昌邑群臣中的明经之人,很可能即是齐鲁之地的饱学之士。

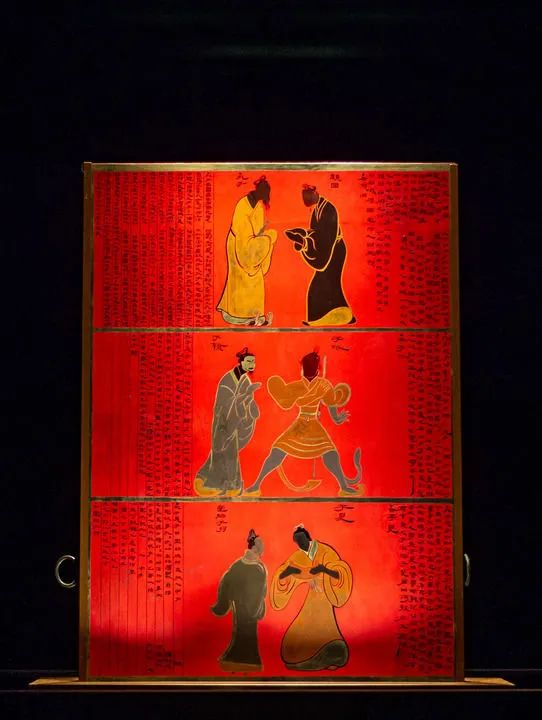

南昌汉代海昏侯国遗址博物馆中展出的孔子徒人图漆衣镜(袁慧晶 摄)

在海昏侯墓中还出土了一件与齐鲁之学相关的器物——矩形衣镜(有学者认为是屏风),上面绘有孔子及其弟子的形象,并记载其传记,因而将其定名为孔子衣镜(屏风)。经考证,传记文字来源还很可能是《史记》中的《孔子世家》和《仲尼弟子列传》,而且制作地可能就在刘贺的封地海昏,这是迄今为止孔子形象在考古发现中最早的案例。孔子画像的出现,是当时“独尊儒术”现象的一个形象体现,“孔子衣镜”所反映的尊孔崇儒风气,是汉代官学教育成果的展现,是与齐鲁之学的广泛传播并上升为国家意识形态密切相关的。

汉景帝七国之乱后,对诸侯王大加限制,“抑损诸侯,减黜其官。”汉武帝之时,更是行推恩令,“诸侯惟得衣食税租,不与政事。”(《汉书·诸侯王表》)诸侯王不再拥有实权,而原来给诸侯王国所设置的大臣也没有了治国的职责,如《汉官旧仪》所说:“相、中尉、傅不得与国政,辅王而已。”在刘贺为昌邑王期间,郎中令龚遂、中尉王吉曾多次进谏。郎中令龚遂曾进谏:“臣请选郎通经术有行义者与王起居,坐则诵《诗》《书》,立则习礼容,宜有益”;“遂乃选郎中张安等十人侍王。居数日,王皆逐去安等。”在这些王国大臣眼中,学习《诗》《书》一类的儒学文献典籍,是修身养性的重要方面,也是他们辅弼诸侯王的重要举措。作为儒学大师,他们也常常“引经义,陈祸福”,可惜的是,刘贺在为昌邑王时,一味地逸游,并不好书术,如汉代大多数诸侯王一样,“小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。”(《汉书·诸侯王表》)如清人赵翼所说:“汉诸王荒乱。”(《二十二史劄记》)刘贺深深地辜负了众多辅弼大臣的良苦用心,最终在即帝位二十七天后被废。

从刘贺昌邑国群臣来看,海昏侯墓中出土简牍文献与中尉王吉的关系最大,对刘贺《论语》《诗》《春秋》《礼记》的传授都可能与王吉有关。刘贺生前的藏书虽然反映了他曾经接受的知识来源,但并不代表他接受了其中的价值观念,《汉书·武五子传》记载,山阳太守张敞在与刘贺相见时,“(刘贺)衣短衣大裤,冠惠文冠,佩玉环,簪笔持牍趋谒。”刘贺并没有改变之前好奇装异服的习惯,言谈举止轻佻,让张敞得出“清狂不惠”的结论。但从刘贺“簪笔持牍”以及在海昏封地制作孔子衣镜这些行为来看,在经历了人生大起大落之后,刘贺可能有所反思,对既往行为有所改变,而对儒学典籍更多一些兴趣进行学习,这也可能是众多齐鲁之学的文献典籍在海昏侯墓出土的原因了。

参考文献:

[1]江西省文物考古研究所、南昌市博物馆、南昌市新建区博物馆:《南昌市西汉海昏侯墓》,《考古》2016年第7期。

[2] 杨军、王楚宁、徐长青:《西汉海昏侯刘贺墓出土<论语·知道>简初探》,《文物》2016年第12期。

[3] 江西省文物考古研究院、北京大学出土文献研究所、荆州文物保护中心:《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍》,《文物》2018年第11期。

[4]王意乐等:《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》2016年第3期。

[5]邵鸿:《海昏侯墓孔子屏风试探》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版)2016年第5期。

[6]辛德勇:《海昏侯刘贺》,生活·读书·新知三联书店2016年版。