11月7日至9日,“沈化百特杯”第四届中国研究生“双碳”创新与创意大赛决赛在沈阳化工大学举办。哈工程参赛队伍获专家赛道国家一等奖6项、二等奖1项、三等奖1项,其中《护“化”使者——新型绿色高效型吸油树脂应用的未来方程式》获全国冠军,获“双碳之星”称号。王国军、王强、陈小虎、王艳华、陈恒、魏云鹏、于静、王君、张丽丽、王晓东、王慈、崔金辉等12位教师获评优秀指导教师,学校获得大赛优秀组织奖,一等奖获奖数量居全国参赛高校首位。中国科学院院士、中国学位与研究生教育学会会长杨卫,沈阳市委副书记、市长吕志成为哈工程冠军团队颁奖。

哈工程深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,践行“五个坚持、五个注重”办学原则,推动教育科技人才一体发展,围绕科技创新、产业发展和国家战略需求协同育人。学校积极响应国家“双碳”战略,发挥“三海一核”办学特色,推进教师“沉浸式”入企,带领学生在解决技术难题中锤炼真本事,在深化产学研用深度融合中培养卓越工程师。学校成立碳中和研究院、船舶数字与智能技术研究院、哈工程鸡西碳材料创新研究院等创新平台,进一步聚焦关键技术攻关,高标准打造船海核领域战略科技力量和“产学研用”深度融合新范式,积极搭建育人平台,为服务国家重大战略、推动行业前沿技术突破提供强大人才和智力支撑。

中国研究生“双碳”创新与创意大赛是“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一,在教育部学位管理与研究生教育司指导下,由中国学位与研究生教育学会和中国科协青少年科技中心联合主办。大赛以“创意启迪智慧、创新驱动发展”为理念,围绕“智慧双碳,创享未来”主题,旨在激发研究生创新意识,提高研究生创新和实践能力,为国家、社会和企业培养创新型人才。大赛共吸引了全国377所高校和科研院所的4639支队伍,近2.6万名师生参赛。经初赛选拔,有371支团队入围决赛。

获奖项目介绍

1.全国一等奖(全国冠军)

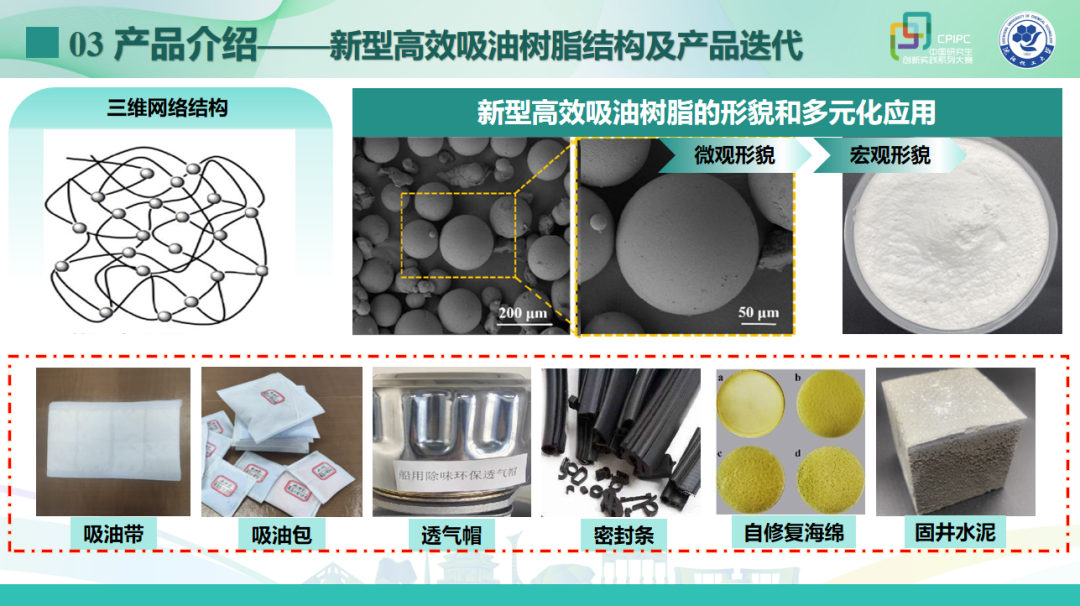

项目名称:护“化”使者—新型绿色高效型吸油树脂应用的未来方程式

团队成员:张欣、贾雨锟、陈子昂、曹亚斌、张泽凯

指导教师:王国军、王强

所在学院:材化学院/青岛创新发展基地

项目简介:本项目产品新型绿色高效型吸油树脂,从分子级别自主设计研发,以“高吸附、广适应、高循环、易应用”为核心目标,突破传统吸油树脂的性能瓶颈,构建油料泄漏全流程绿色治理体系。项目解决了四大行业痛点,构建了油气行业绿色转型的“中国方案”。通过超高吸附性能吸油树脂的规模化应用,既减少油料泄漏造成的直接和间接碳排放,又保护海洋碳汇生态系统,为实现“双碳” 目标提供技术支撑。

2.全国一等奖

项目名称:“燃冰砺锋”—“机热双效”助力高压电网除冰

团队成员:洪子恒、包苏雅、贾子誉、孙艺欣、苗健峰

指导教师:陈小虎、王艳华

所在学院:动力学院

项目简介:高压输电线路在冬季常常遭受不同程度的覆冰问题。随着导线上覆冰的逐渐增厚,电线的额外负重不断增大,可能引发导线断裂、杆塔倾斜甚至倒塌等严重事故,导致大面积停电。团队设计了以微型燃气轮机为动力源的除冰机械和新型燃烧室结构,在提升燃烧效率的同时,提高设备低温启动性能,确保设备稳定性。采用燃气轮机余热与机械除冰结合的方式,有效提高装置能量和除冰效率。设备利用燃气轮机余热能,显著减少能源损失,兼顾环保和经济效益,具备大规模应用前景。

3.全国一等奖

项目名称:高效低能耗氢能储-运-用一体化燃料电池动力装置

团队成员:刘畅、毛运涛、李美斯、刘沐希、沈崇崇、许菁

指导教师:陈恒、魏云鹏

所在学院:经管学院

项目简介:该项目从固态储氢材料组合式放氢方法、非贵金属催化剂开发以及燃料电池管理系统优化三个角度,有效解决了氢能利用过程中成本高、储运难和效率低等问题。项目提出了基于硼氢化镁、硼化镁为主的固态储氢材料代替高压气态和低温液态储氢模式,并创新性发明了基于微分化粉末喷射精准控制的组合式脱氢方法;开发了高性能、低成本的非贵金属ORR催化剂;大幅提高燃料电池动力装置的续航能力、系统能效与可靠性,降低了燃料电池的运行成本。关键技术创新已与多家科研院所达成合作意向,具有极强的工程应用潜力。

4.全国一等奖

项目名称:海洋可再生能源驱动高耐蚀阴离子交换膜电解海水制氢新技术

团队成员:叶静、郭京阔、蔡奇、何承添

指导教师:于静、王君

所在学院:材化学院

项目简介:氢能作为零碳能源是实现“双碳”目标的核心路径之一。本项目通过“以海制氢、就地消纳”的模式,构建“海洋可再生能源发电-海水资源利用-氢能生产”的闭环链条。针对海水腐蚀和电力波动问题,构筑了高耐蚀和快速响应的阴离子交换膜电解海水制氢系统,在稳定和波动电力条件下均能实现1000小时高效电解,开发了100 KW级AEM电解水/海水制氢设备,助力实现“能源-资源-环境”三位一体可持续发展模式,为应对气候变化与海洋资源高效利用提供战略性解决方案。

5.全国一等奖

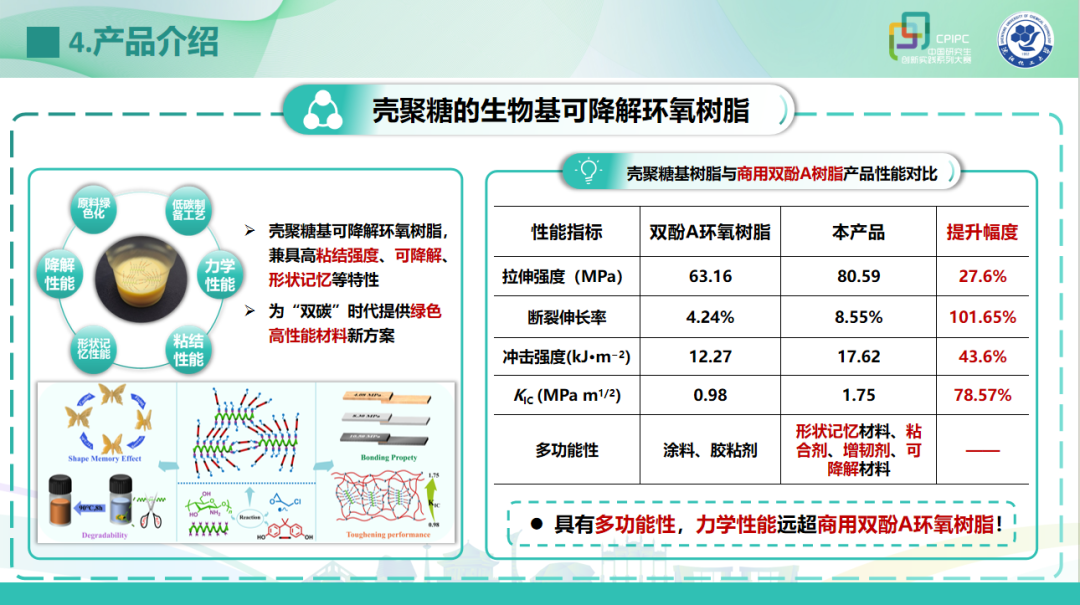

项目名称:“四维降碳者”——壳聚糖环氧树脂的原料-合成-使用-降解协同设计

团队成员:陈浩东、苗婷婷、安金晨、杨旭、邓恩停

指导教师:张丽丽、王晓东

所在学院:材化学院

项目简介:本项目围绕“低碳制造”的命题,聚焦能源替代,详细研究了绿色能源替代与材料降解性两个核心方向,提出并实现了一种生物基、可降解环氧树脂的设计与制备策略。该树脂以壳聚糖为可再生生物质原料,通过无溶剂、一锅法绿色反应进行制备。与传统的石油基双酚A型环氧树脂相比,不仅实现了反应原料的绿色化替代,同时兼具高强度高韧性。此外,在结构设计中引入酯键、壳聚糖糖苷键,赋予材料一定的可控降解性能,从而实现材料的绿色回归。

6.全国一等奖

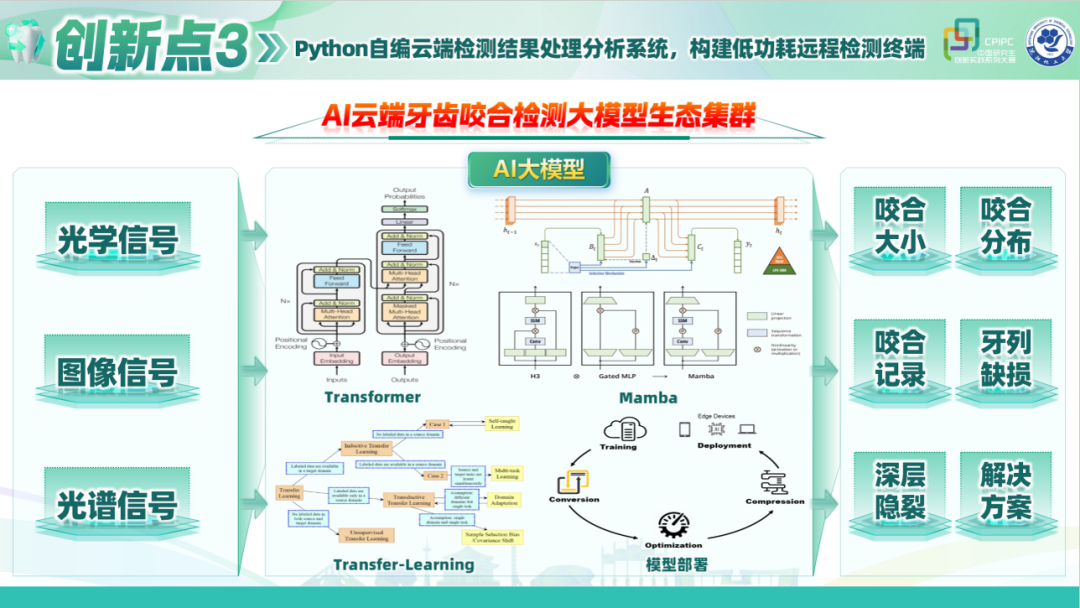

项目名称:“微光探齿,低碳智造”——无源传感器驱动的远程齿科检测全周期低耗减碳方案

团队成员:南金龙、康裕婕、王新华、何昌琪、贾力航

指导教师:王慈、崔金辉

所在学院:物理学院

项目简介:项目聚焦我国口腔医疗资源不均与传统咬合检测高碳(耗材碳足迹、设备能耗、交通碳排放高)的双重痛点,研发远程无源齿科检测系统,构建“低碳设计-低耗生产-节能使用-循环利用”的全周期减碳闭环。通过可重复使用的无源传感薄膜替代一次性耗材,成本大幅降低;以无源传感技术实现无电力驱动检测,大幅减少能耗;结合深度学习图像处理算法及云端平台,部署AI大模型学习现有数据及高水平医生的诊断经验,进行智能决策,结合LLM生成诊断报告并给出对应解决方案,实现远程精准定量诊断,能够有效推动优质医疗资源共享。