乌河是淄博的一条重要河流,是很多心目中的母亲河。近几十年来社会发生了翻天覆地的变化,经济飞速发展,人口向城市集中,乌河逐步淡出视野,成为许多人的乡愁和童年的回忆。

关于乌河的描述和记录,很多前辈进行了详尽的记载,有严谨的考证,有乡愁的抒情,有徒步的探索。他们都在用自己的方式表达了对家乡的热爱,对母亲河的深情,对他们表示敬佩和尊重的同时,也进行了一些学习和理解,探讨历史和地理两个问题,用自己的方式表达对这条河流的热爱。

讨论一条河流最主要是寻找她的源头,曾经对雅鲁藏布江源头的痴迷,让我穿越无人区,走到了杰玛央宗冰川脚下,去探索雅江的源头。同样为了探究乌河源头,也驱使我骑着自行车到了矮槐树村,走到了溡源桥下。

乌河为什么是黑色?

对于乌河源头似乎并无争议,溡源桥,黄山之阴,赵家毛托的三处泉水组成了乌河的最初源头,溡源桥之说更是被广泛接受。今天探讨的主要是乌河为什么“黑“。

方志载:耏水,其色黑,谓之乌河,亦曰黑水。无独有偶,淄河也是黑的。《括地志》载:禹治水毕,土石黑,数里之中,波若漆,故谓淄水。”淄”通“缁”,黑色的意思。《史记》云:“涅而不缁”,在污泥中也没有变黑,形容一个人洁身自好。

淄河为什么是黑的呢?其实答案就在上游30公里处。《括地志》载的”土石黑”就是指这里的地理状况。此处是山东最大的露天铁矿所在地~黑旺铁矿,淄河就从裸露的矿床上流过,河床下面就是淄河断裂带。太和水库当初修建目的之一,就是为了方便下游采矿和安全,如今那里已经成为莱钢的锚链公司,前几年还和这个企业的专家在济南聊过天。

铁矿石一般以化合物方式存在,游离态的铁非常少。一般分为氧化铁,氧化亚铁,和四氧化三铁,三种矿石中除氧化铁是红色之外,其他两种是黑色的。黑旺铁矿的矿石就是以四氧化三铁形式存在的高硫磁铁矿。化合物的铁虽然不溶于水,但是四氧化三铁的物理特性让水呈现了黑色。

淄河的水黑因为流经裸露的矿床,它和乌河的水颜色黑有什么关系呢,答案其实就在地下,于是不得不提一下乌河源头附近的地质结构。

乌河源头在大武水源地范围内,范围在309国道以南,淄河以东123平方公里的范围内,地下是一个巨大的石灰石岩溶结构的盆地。储存了大量的岩溶地下水,是淄博市重要的地下水库。其地下水的补给区就在沿淄河南北方向的淄河断裂带上,其他三个方向因为地质原因不能渗漏的地质结构,构成了一个完美的地下盆状储水区。

夏季水量充沛的时候,乌河源头的三处泉水平地出水,喷涌而出。《读史方舆志》载,“淄多伏流,潦则薄崖,涸则濡轨”。意思是淄河地下暗河很多,雨季洪水时湮没河岸,干旱的时候仅仅没过车辙。而这三处泉水应是淄河的地下河遇到裂隙涌出地面所致,俗话说淄河有“十八漏”,大概这是其中三漏吧。因为淄河、乌河地下暗河相连,故颜色都发黑。可惜的是齐鲁石化开始建设六年后的1972年,多处泉水停止喷涌,其中包括天齐渊和乌河源的泉水。

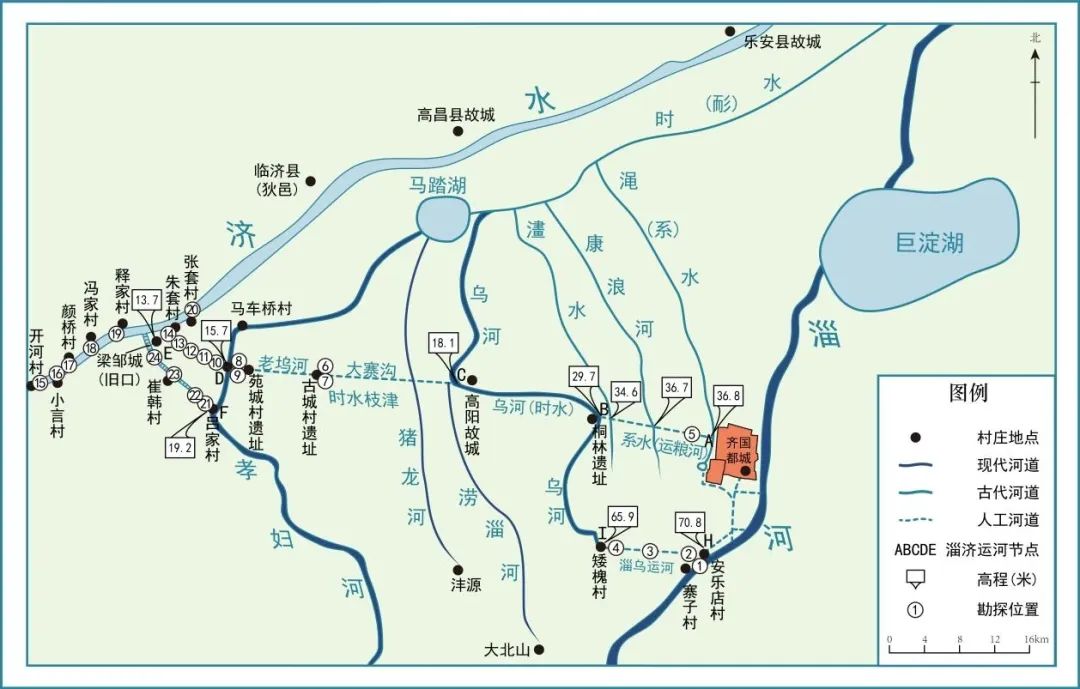

今年经过考古挖掘验证,早在西周时期,乌河源头和淄河之间从安乐店到矮槐树村就修建了一条宽二十五米宽,长约五公里的水渠,引淄河水到乌河源头,成为齐国“东水西引”的一部分,故乌河水除了那几眼“伏淄所发”的泉水还有地表的“引淄济乌”工程。两水同源,颜色发黑也就不奇怪了。

乾时之战发生地点探讨

“乾时之战”发生地点,是一直困扰我的问题。有的说在乌河源头,有的说发生在广饶,根据目前掌握的信息大多数指向现桓台境内。

我的高中以及之前的学习和生活都在涝淄河和乌河岸边。2700多年前的9月中旬,在我们附近发生了一场著名的“乾时之战”。战斗的背景历史多有记载,不再赘述。这场载入史册的战斗随着时间的推移,地点仅留下两个字“乾时”。

乌河,又称时水。“平地出泉,谓之曰耏,源浅易涸,故称乾时”。这是“乾时之战”发生在乌河源头的依据,这种解释被证明是一种错误。

晋杜预注《左传》“乾时,齐地,时水在乐安界,岐流旱则竭涸,故曰乾时”,有人因为这句话把“乾时之战“发生地安排到了广饶,实际上是混淆了乐安国和乐安县的以及时间维度。杜预时期,乐安国的下辖八个县,其中包括邹平、高苑和桓台的一部分,也就是杜预并未说“乾时”在广饶,那时候桓台一部分也属于乐安国。

主流的解释是发生在时水“枝”津,记载如下:“乾时,时水支津,旱则竭涸,故谓乾时”,明确指出是位置是索镇区域;《水经注》载:时水西至石洋堰,分为二水,称之为“时水支津”。同时又补充道:“盖齐地厌“时”之乱,故加“乾”以名之。意思是齐国的人担心和“溡水”搞混了,在枝津上加了个“乾”,以进行区分。元代《齐乘》称这条分支为“乾时”。

关于对枝津的解释需要明确一下有助于理解,“枝津”并非支流,支流是汇入主河道的河流,“枝津”是从主河道分出的分支。

《水经注.淄水》载:“溡水出齐城西北二十五里至西安县故城南,又西至石羊堰,分二水,谓之乾时” 。元朝于钦笔下记载:在索镇口筑石羊堰,分干流和枝津,干流北去,枝津西去 ,西去的枝津也就是现在的“大寨沟”。

写到这里,脉络逐渐清晰,众多文献描述指出古代所谓的“乾时”就是现在的“大寨沟”。大寨沟据考古验证在春秋时期就是一处水利工程,有的地图标记为“如水”,自分水处至孝妇河海拔分别为18.1米、15.7米,坡降千分之零点三。水自东向西水流缓慢,应是用于灌溉之用。姜太公将潟卤之地变为膏壤千里的富庶之地,这些水利工程功不可没,泽被两千余年,也成就了江北第一个吨粮县。

如今大寨沟从三岔村往西直到孝妇河河道几乎是笔直的存在,只在古城村绕城而过,是一条加工过的河流,是齐国“孝水东进,淄水西引”的水利设施的一部分。

这条连接乌河和孝妇河的乾时,距离26公里,所以乾时之战应发生在果里、唐山、新城、甚至是邹平一带大寨沟南岸的地方。

如果进一步缩小范围,需进一步分析鲁庄公的行军路线,历史能给与的提示太少,只有零星的信息可参考。

一是鲁国大败以后,齐国沿着逃跑的路线一直追出去500多里的“汶阳”,(现在的泰安到宁阳段汶河北岸,因土地肥沃曾被齐鲁反复争夺),以此推断逃跑和进攻的路线是沿济水右岸的道路,具体是线路用现在的地方串一下就是新城、邹平、章丘、济南、平阴、东平、宁阳、曲阜。这条跨度300公里线路地势平坦,适合战车行军,其余的两条齐鲁要道穿越山区都不适合战车行进。(一条是过齐长城风门道关、青石关穿越鲁中山区,另一条是沿着沂河和沭河的河谷)

战争的细节大多依据杜撰的《东周列国志》,那些诱敌、埋伏、包抄的手段并不符合春秋时期的战争规则,那时候还在“尊王攘夷”,所以公元前685年的战斗,还应战争规则,下战书,约定时间,约定地点,排兵布阵完毕才开始击鼓而战。鲁庄公在那一场战斗中险些被俘,丢掉战车换了轻便小车逃跑,驭手秦子和车右梁子打着鲁庄公那的旗帜,从小路撤退,吸引齐军被俘,让鲁庄公逃脱。齐国军队乘胜追击到泰安“汶阳”附近,鲁国为了避免齐国过河继续进攻,到了冬天的时候还加深了洙水的河道(冬,浚洙)。鲍叔牙给鲁国施加压力,10月逼迫杀死公子纠,献出管夷吾和召忽。

从行军路线看,鲁国的军队沿着济水北下,应首先来到后来叫做“梁邹城“,的地方《水经注.济水》载:“梁邹故城位于济水南岸,乾时经其西北注入济水”。春秋时期,梁邹城所在的地方是齐国的一处重要的军事要地,济水乾时在这里交汇,东面有陇水(孝妇河)、德会水(猪龙河、郑黄沟)、涝淄河。

以此判断,大寨沟(乾时)南岸适合一场一千辆战车,三万余人参与,步车协同大战的战场。这个地方一是在陇水(孝妇河)和德会水(猪龙河)之间,大寨沟南岸的开阔地,如今从新城刘三里到果里刘斜这二十多里地的十几个村庄的范围内。另外一处可能是猪龙河和涝淄河之间,王斜村和西边附近,现红莲湖区域。因为王斜到西边村只有七八里地,似乎并不符合大型车战展开的地理条件。

故乾时之战最有可能发生的具体地点在大寨沟南岸的孝妇河和东猪龙河之间。这里有很多耳熟能详的村庄:刘三里、耿三里、徐家、辛兴、荣家、孔家、西马、西毕、西店、王斜等。

讲到这里,如果我说“乾时之战”就发生在现在的大寨沟甚至是红莲湖附近,会不会觉得有点儿戏?我也不太相信,没办法,基于可靠的记载判断的逻辑结果就是如此。

黑格尔说,历史是一堆灰烬,但深处仍有余温。这余温是文字的记载,文化的传承,遥远的传说,是地表的遗迹,博物馆的文物。虽然从中很难找到正确的答案,但是我仍然想在灰烬的余温中探求一点点的真相,个人爱好,仅此而已。